Parte II

Responder a una nueva generación de amenazas para la seguridad humana

Capítulo 3. Las nuevas amenazas de la tecnología para la seguridad humana

Pese a que las tecnologías digitales pueden ampliar las libertades humanas, también pueden tener consecuencias no deseadas que pongan en peligro la seguridad humana. El capítulo 3 explora algunas de las amenazas que plantean las tecnologías digitales para la seguridad humana. En primer lugar, analiza el modo en que los ataques habituales contra la seguridad cibernética y las nuevas herramientas tecnológicas pueden socavar la seguridad humana. A continuación estudia el riesgo que existe de que los derechos humanos se vean comprometidos en el marco de la respuesta a los daños cibernéticos y cómo puede la creciente dependencia de los algoritmos de inteligencia artificial (IA) erosionar la seguridad humana. Por último, investiga cómo afecta a la seguridad humana la desigualdad de acceso a la tecnología, como se ha podido observar con claridad en el caso del desigual acceso a las vacunas contra la COVID-19.

Capitulo 4. Sacar a la luz la dimensión humana de los conflictos violentos

En la actualidad, los niveles de conflicto van en aumento, y unos 1.200 millones de personas viven en zonas afectadas por conflictos; de ellas, 560 millones residen en países no clasificados como contextos frágiles (figura 6). Un mayor número de personas en una mayor cantidad de lugares están experimentando algún tipo de conflicto, y la mayoría de la población mundial se siente preocupada por la violencia. El capítulo 4 aspira a centrar el análisis de los conflictos en las personas, no en las controversias. Partiendo de definiciones ampliamente aceptadas del concepto de conflicto, amplía el análisis para examinar las complejas amenazas para la seguridad humana y a las personas que viven en zonas afectadas por conflictos. Así, muestra de qué modo una nueva generación de seguridad humana, basada en la protección, el empoderamiento y la solidaridad puede arrojar luz sobre los “puntos ciegos” y respaldar la construcción de sociedades justas y pacíficas.

Figura 6. Personas que viven a menos de 50 km de zonas de combate

Capítulo 5. Las desigualdades y el ataque contra la dignidad humana

La persistencia de las desigualdades del desarrollo humano y de la discriminación repercute directamente en la dignidad. Las desigualdades de la dignidad humana no son tan solo un problema moral: tienen consecuencias desestabilizadoras a escala mundial y efectos directos y prácticos en el desarrollo humano. El capítulo 5 profundiza en las diferentes experiencias de desigualdades horizontales vinculadas a las identidades superpuestas. Describe la importancia de percibir a los seres humanos como agentes, no como víctimas, al analizar cómo experimentan los diferentes grupos sociales los desafíos para la seguridad humana y las causas estructurales que pueden provocar que dichos grupos sufran discriminación y violencia. Un enfoque centrado en la capacidad de actuar pone de manifiesto que la eliminación de las desigualdades horizontales no es solamente una cuestión de justicia para quienes padecen discriminación o exclusión, sino que además enriquece las comunidades y la sociedad en general, puesto que la capacidad de actuar es crucial para los procesos globales de cambio social. Dicho enfoque reconoce también que las personas poseen múltiples identidades simultáneamente. El hecho de que sean miembros de diferentes colectivos al mismo tiempo permite crear solidaridad entre los diversos grupos en torno a valores y objetivos compartidos. Un pilar fundamental como la capacidad de actuar crea un espacio mayor para la solidaridad, puesto que las personas son más capaces de razonar acerca de acciones que transforman la sociedad, definirlas como estratégicas y participar en ellas.

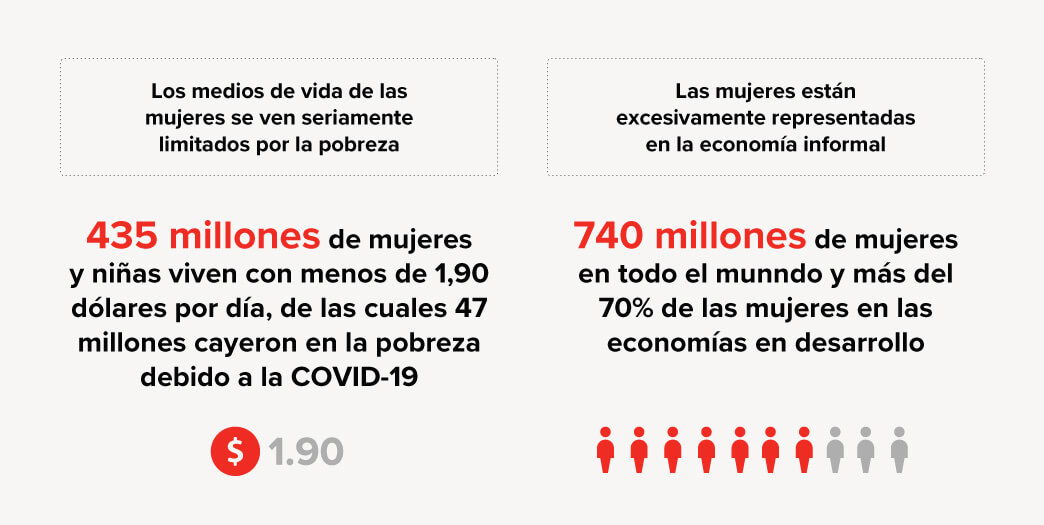

Figura 7. La desigualdad de género es una de las desigualdades horizontales más generalizadas

Capítulo 6. Los sistemas de atención de la salud se han visto superados por los nuevos desafíos para la seguridad humana

A pesar de que en las últimas décadas se han logrado importantes mejoras en el ámbito de la salud mundial, medidas a través de los indicadores habituales, ha entrado en juego una nueva generación de desafíos en forma de pandemias, el predominio de las enfermedades no transmisibles y el desajuste entre los retos sanitarios y la capacidad de los sistemas de atención de la salud. El capítulo 6 explora la brecha que existe entre las amenazas para la salud y la capacidad de los sistemas sanitarios para hacerles frente. Para analizar en qué medida se pueden calificar de “universales” los sistemas de atención de la salud, el Informe presenta un nuevo Índice de Universalidad de la Atención de la Salud (IUAS). El IUAS se basa en un concepto amplio de universalidad que, además de la cobertura efectiva, abarca otros dos componentes adicionales: la generosidad y la equidad. El IUAS ha mejorado a lo largo del tiempo: entre 1995 y 2017, el índice mundial aumentó casi 8 puntos. No obstante, en promedio, las brechas de universalidad que existen entre los diferentes grupos del ÍDH están aumentando (figura 8).

El capítulo aborda a continuación la desigual recuperación tras la COVID-19, la evolución de la carga que soportan los sistemas de atención de la salud, cómo unos sistemas sanitarios deficientes favorecen la inseguridad humana, y la oportunidad para crear una nueva generación de seguridad humana a través de la universalidad. La reevaluación y reforma de los sistemas de salud desde la perspectiva de la seguridad humana revela que los sistemas de atención de la salud se encuentran entre los espacios más prometedores para promover una nueva generación de estrategias de fomento de la seguridad humana.

Figura 8. Progreso con desigualdad: las brechas en la atención de la salud se amplían a lo largo del tiempo

Conclusión

La atención permanente y universal a un concepto enriquecido de seguridad humana puede terminar con las vías de desarrollo humano con inseguridad humana que dieron lugar a la pandemia de COVID-19, el cambio climático y, en general, los desafíos globales que plantea el Antropoceno.

En el contexto del Antropoceno es crucial abandonar los esfuerzos fragmentados para hacer frente de manera conjunta al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los conflictos, la migración y las personas refugiadas, las pandemias y la protección de datos. Debemos prestar una atención sistemática, permanente y universal a la solidaridad; no como un concepto de caridad opcional, sino como una llamada a buscar la seguridad humana utilizando “los ojos de la humanidad”.